从诗歌中探寻诗圣杜甫一生(十一),潦倒新停浊酒杯:鸟在急风中飞舞盘旋:指秋天飘落的树叶:兼指国运和自身命运,如鬓边着霜雪,杜甫晚年因病戒酒。只好离开经营了五六年的成都草堂,独自登上夔州白帝城外的高台。但要把其中的意蕴情感体会到并传达出来并不容易,这需要对诗的句法有清晰的认识。是诗词中常见的一种句子形式。猿啸,猿声本来凄厉”而是客观景物在诗人心目中的反映“在高天急风中听着凄厉的猿啸”

从诗歌中探寻诗圣杜甫一生(十一)

——杜甫名篇注•析•译

北京 王俊鸣

原文欣赏

登 高

杜 甫

风急天高猿啸哀①,

渚清沙白鸟飞回②。

无边落木萧萧下③,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客④,

百年⑤多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓⑥,

潦倒新停浊酒杯。

注释

①猿啸哀:指猿的叫声凄厉。

②渚(zhǔ):水中的小洲;水中的小块陆地。鸟飞回:鸟在急风中飞舞盘旋。回:回旋。

③落木:指秋天飘落的树叶。萧萧:模拟树叶飘落的声音。

④万里:指远离故乡。常作客:长期漂泊他乡。

⑤百年:犹言一生,这里借指晚年。

⑥艰难:兼指国运和自身命运。苦恨:极恨,极其遗憾。繁霜鬓:增多了白发,如鬓边着霜雪。 繁,这里作动词,增多。

⑧潦倒:衰颓,失意。这里指衰老多病,志不得伸。新停:刚刚停止。杜甫晚年因病戒酒,所以说“新停”。

文章解析

这首诗作于唐代宗大历二年(767)秋。当时虽然安史之乱已经结束四年,但地方军阀不断割据作乱,依然是国无宁日。而严武病逝后,杜甫失去依靠,只好离开经营了五六年的成都草堂,买舟南下。本想出蜀还乡,却因病魔缠身,困在夔州。这一年杜甫五十六岁,适逢重阳佳节,独自登上夔州白帝城外的高台,百感交集。于是,就有了这首被誉为“古今七言律第一”的旷世之作。

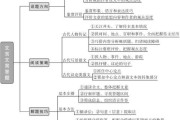

此诗虽备受推崇,但要把其中的意蕴情感体会到并传达出来并不容易。这需要对诗的句法有清晰的认识,特别是对“紧缩句”的认识。

所谓“紧缩句”,是诗词中常见的一种句子形式。它形式上是一“句”,意义却相当于两句甚至更多,就是说,它把两句甚至更多的句意紧缩在了一句之中。而这正是诗词能够以少胜多,以最少的语言表达尽可能丰富内容的妙诀之一。

下面我们来逐句进行分析。

风急天高猿啸哀,

[并列紧缩句,由三个小主谓句合成。“猿啸哀”,巫峡多猿,鸣声凄厉。当地民谣云:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”“风急”,则凄寒而萧瑟。“天高”,则寥廓而茫远。“猿啸哀”,则引人泣下。“风急”则无云,无云则“天高”,隐含有因果关系。“风急天高”又是“猿啸”的背景,猿声本来凄厉,在此背景下更令人心生悲凉。这不是纯客观的景物描写,而是客观景物在诗人心目中的反映。在高天急风中听着凄厉的猿啸,个人的渺小感,孤凄感,自是弥漫了诗人的心灵。]

渚清沙白鸟飞回。

[并列紧缩句,由三个小主谓句合成。“渚”:水中的小块陆地。“渚清沙白”,正是深秋景象。“鸟飞回”:“鸟飞”作主语,“回”作谓语,义为“回旋”,形容“鸟飞”之状是因“风急”而打旋。鸟在“急风”之中飞翔不止,显示的是一种力量,更是一种精神。上句“风急天高”令人孤凄,此句“渚清沙白”给人温馨;上句“猿啸哀”令人泪下,此句“鸟飞回”给人鼓舞。]

无边落木萧萧下,

[“落木”:落叶。“萧萧”:秋风吹动树叶的声音。落木萧萧,是韶光的消逝,是生命的告别。“无边”二字,表现的是空间的普遍性,在诗人心目中,普天之下,率土之滨,纷纷扬扬,无非“落木”;“萧萧”二字,状写的是落木之声,落木萧萧,繁声在耳,更声声敲打着诗人之心。]

不尽长江滚滚来。

[江流滚滚,是生命的奔流,是力量的涌动。“不尽”二字,表现的是时间的永恒性,在诗人的心目中,宇宙之大,尽管沧海桑田,总有一些东西像这江流一样,是不可阻挡不可磨灭的,是值得人类永远追寻、永远珍视的。“滚滚”二字,状写江水之势,千秋万代,汹涌奔腾,壮人眼目,更激荡着诗人的胸怀。不说“大江东去”,而说“滚滚来”,妙在取物的角度,而“角度”决定于心态。“去”是灭,“来”是生;“去”是绝望,“来”是希望。上句“落木萧萧”,不免令人伤感,此句“长江滚滚”,则令人激奋。]

万里悲秋常作客,

[递进紧缩句:“万里(作客)”则易“悲秋”,而自己却是不但“作客”,而且是“常作客”。“万里”:即离家万里,指作客他乡。“悲秋”:见秋景而悲伤。“作客”:漂泊异乡。“常”:长久、不断。杜甫从48岁开始,一直到58岁去世为止,11年中,一直在外漂零,写这首诗时已是第八个年头了。这句是说,离乡背井,万里作客,即使偶一遭遇,也是令人伤感之事;何况自己之“作客”,是既久且远,又逢肃寒之秋,其心之“悲”,何以复加?]

百年多病独登台。

[转折紧缩句:虽“百年多病”却仍然坚持“独登台”。“百年”:一生,这里偏指暮年。“多病”:杜甫三十多岁即患了风痹症,一直缠绵不愈,以致晚年“缓步仍须竹杖扶”。后又患有严重的糖尿病(中医称为“消渴”)、肺病,并因糖尿病并发了白内障、耳聋、偏枯、足痿等一系列病症。晚年而多病,却不甘寂寞,即使在客中,没有亲朋陪伴,独自一人也要“登台”览胜,以抒情怀。其心之“壮”,可见一斑。这一联两句互解:“万里悲秋”也管着“独登台”,“百年多病”也管着“常作客”。]

艰难苦恨繁霜鬓,

[因果紧缩句:因为“艰难”,所以“苦恨繁霜鬓”。“艰难”:指时势并由时势造成的生计的艰难。“苦恨”:甚恨,最恨。“繁霜鬓”:即“繁霜之鬓”,生长出许多白发的两鬓。这句是说,面对国势的艰难和自己生计的艰辛,本应该有所作为,但鬓霜日繁,龙钟衰老,心有余而力不足,所以诗人“恨”自己,恨自己的衰老。“名岂文章著,官应老病休。”这是一个心比天高的要强者无助的痛苦,无奈的悲哀。]

潦倒新停浊酒杯。

[转折紧缩句:“潦倒”,却又“新停浊酒杯”。“潦倒”:失意,无聊。“新停”:这时杜甫正因病戒酒。心情不好,失意无聊,原可以借酒消愁,但现在却因病忌酒,连这一点精神的慰藉都没有了,情何以堪。何焯《义门读书记》卷五四:“远客悲秋,又以老病止酒,其无聊可知。”胡以梅《唐诗贯珠笺》卷五十:“结句又老又病,苦况在言外。”]

我主张诗词鉴赏要以“语言通解”为基础,词法,句法,章法,一切解读、赏析,都要有文本语言的根据。分析语言,一不可“餖饤”视之,即不能把诗句看作词藻的堆砌,而要从它本身的语法逻辑中求得尽可能确切的理解;二不可总以“线性”视之,即不可把诗句看作一条自上而下的线,诗句之间有错综,有互解,要在错综与互解中求得尽可能充分的理解。且以本诗为例。

从章法(“章法”问题后面有专章讨论)说,全诗是悲与壮的交汇:写景则一句侧重于悲,一句侧重于壮,且抒悲于前,表壮于后;叙事也是记“悲情”于前,转“壮怀”于后:总是使“壮”胜于“悲”。尾联一跌,仍是悲中有壮。这才使得本诗感伤而不颓唐,悲愁而不衰飒,有一股沉雄郁勃之气。

从句法看,径直的说“万里悲秋常作客,百年多病独登台”有八层意思,九层意思,就不免餖饤之嫌。而如果简单的解读为“漂泊万里又逢深秋我常年作客,拖着年老的病体我独自登台”,哪里还有什么“郁勃”之气,悲壮之怀?我把它分析为“紧缩句”,见得“常作客”更甚于一般羁旅之悲,“独登台”乃不屈于老病之身,这不就是“悲壮”吗?

再说词法,只说第七句。傅庚生《杜诗析疑》说:“细揆诗意,‘艰’、‘难’、‘苦’、‘恨’四字应该是平列的,读时应该一字一顿。”“‘繁’有与日俱增之义,解作动词,才能振起一篇精神。”王力《诗律余论》谓“应以‘霜鬓’连读”,霜鬓是杜诗中的熟语……”陈增杰:“此言霜鬓已繁,谓两鬓白发已多。”

照上述意见,这一句只是“一生的艰难苦恨增加了霜鬓白发”的叙述而已,意浅而情淡。我把此句分析为因果复句:因为国事艰难、生计无着,所以“苦恨繁霜之鬓”。“恨”的对象是“鬓”。为什么此鬓可恨?因为它在不断的滋生着“霜(白发)”。年老发白,乃属正常,而年既老发既白则意味着要退出历史舞台,这正是诗人最不愿接受的事实,所以要“恨”,而且“苦恨”。这就有了挣扎,有了抗争,表达着一种无助、无奈的撕心裂肺的痛苦。

如果再从句法结构看,“苦恨”与“新停”相对,都是“状语+中心词”的结构;“繁霜鬓”与“浊酒杯”相对,都是“定语+中心词”的结构。对句互解(即互相制约又互相阐发),这是一般的规律。

一切意蕴的解读,都来自对语言的分析,岂不然哉!

全篇译文

西风凄紧,长天苍苍,

声声猿啸,搅动愁肠。

河州清清,沙岸如霜,

鸥鹭倔强,迎风回翔。

满目落叶,纷纷扬扬扑四野,

无尽长江,浩浩荡荡来天上。

离家万里游子悲愁临秋肃,

更何况我长年累月在异乡!

疾病缠身举手投足都吃力,

我仍要登上高台慨而慷!

岁月艰难,多想再驰骋飞扬,

千愁万恨,最恨是两鬓霜降。

穷困潦倒偏偏需要戒酒,

是谁剥夺了我最后一点奢望?

评论列表